令和6年度事業報告

今年度の活動方針

東京都訪問看護ステーション協会では、「東京都の訪問看護将来ビジョン~2025年に向けて~」をもとに各委員会が活動し、訪問看護師の人材確保と定着、資質の向上、機能拡大を目指しています。

都民に最も近い存在である訪問看護ステーションの視点を活かし、地域に密着した訪問看護ステーションとしての役割を広げ、地域住民の暮らしを支え、地域共生社会の実現を目指します。

訪問看護サービスの安定的供給を目的とした人材確保と定着

2025年度には団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となり、急速に医療・介護ニーズが増大することが想定されます。在宅医療を支える訪問看護ステーションとしては、人材確保が課題となっています。人材確保と定着には、様々な世代が働きやすい職場環境の整備が必要です。そのためには、“働きやすい職場環境モデル”が鍵となるため、都内で働く訪問看護師が求める働きやすい職場環境について調査して、指針を示します。また、訪問看護ステーションを継続するためには、管理者や管理者候補の育成の支援が重要となります。経営や運営を担う管理者が、立場や価値観から職場内で孤独を感じることが多いと言われるため、地域で支えあえるような仕組みづくりの提案を行います。

訪問看護の資質の向上

東京都内の訪問看護ステーションが年間約150事業所増えており、これによりサービス品質にばらつきが出ています。これは訪問看護業界の成長と進化の一環であり、サービス品質向上には早急な対応が求められます。一方、サービス品質の問題は倫理基準の重視を再認識させており、事業所ごとのガイドライン作成や教育強化が必要とされています。今後、看護師不足が進む中で、訪問看護の役割と品質向上の重要性が増しており、セラピストを含めた訪問看護の役割再評価と高品質なサービス提供を目指し、都内の訪問看護ステーションが連携してひとりひとりのスキルアップと継続的な教育に取り組めるよう努めます。

訪問看護の機能拡大

地域共生社会の構築に向け、訪問看護ステーションは感染症予防対策や災害対策、予防看護など大きな役割を担っています。また、行政や関連団体との連携・協働においてはリーダーシップが求められます。そのためにも、地区支部内における訪問看護ステーションネットワークの構築を推進し、地域で暮らすあらゆる人が、安心して暮らせるよう支援する役割として広く認知されるよう、都民に向け発信します。

理事会

第1回(令和6年7月22日)

審議事項

- 令和7年度東京都予算要望について

- ハラスメント対策ツール ココセコムについて

- シミュレーションを活用したフィジカルアセスメント研修(医師会)

第2回(令和7年3月24日)

審議事項

- 次年度 計画について

- 次年度予算について

- 総会(事業報告会) 6月21日(土)

第3回(令和6年6月6日)

審議事項(総会)

- 令和5年度実績・決算報告について

- 令和6年度計画・予算案について

- 理事・委員の交代について

- 準会員の承認について(荏原実業株式会社)

総務会

第1回(令和6年7月22日)

審議事項

- 組織見直し検討会の設置について

- 新理事紹介

第2回(令和6年9月24日)

審議事項

- ハラスメント対策ツール ココセコムについて 資料1

- 災害時予備バッテリーにつきまして 資料2

- 日本地域看護学会協賛名義の使用につきまして 資料3

- 研修委員長交代(代行)の件

- 日本訪問看護財団からのアンケート協力依頼について 資料12

- 東京都地域医療構想「在宅ワーキング」参加につきまして

第3回(令和6年10月29日)

審議事項

- 研修会の費用について

今年度精神科研修について、

第4回(令和6年11月25日)

審議事項

- 準会員希望業者について

- 日本トリム株式会社 (https://www.nihon-trim.co.jp/)

- 準会員業者開発研修システム利用の提携について

- 株式会社e-well iBow e-Campus

第5回(令和6年12月23日)

審議事項

- 準会員業者開発研修システム利用について

(株式会社e-well iBow e-Campus )

第6回(令和7年2月23日)

審議事項

- 令和7年度計画について

- 令和7年度予算について

第7回(令和7年3月24日)

審議事項

- 次年度 計画について

- 次年度予算について

- 総会(事業報告会) 6月21日(土)

第8回(令和7年4月23日)

審議事項

- 総会開催要項

- 令和6年度事業計画・予算の確認

- 理事・委員会の委員の交代について

第3回(令和6年6月6日)

審議事項(総会)

- 令和5年度実績・決算報告について

- 令和6年度計画・予算案について

- 理事・委員の交代について

訪問看護推進委員会 (概ね月1回 開催)

Ⅰ. 活動目標

- 都内の訪問看護への就業を促進するために、より多くの看護学生が新卒、既卒での訪問看護師になるための道筋が立てられるよう支援する

- その人らしさを支え切れ目のないケアを提供するために、病院看護師に訪問看護を知ってもらい訪問看護の活用を促進する

- 訪問看護フェスタの地域版実施について地区支部委員会と共同検討する。

Ⅱ. 活動内容

- インターンシップは年2回開催。学生からのアンケートでステーションでのインターンシップの希望があり春に開催。看護系大学、専門学校への周知はしているものの参加者がなかなか増えないことが課題となっている。 春は、現地参加者1名あり。

- 病院の連携室や病棟看護師と顔の見える関係を築けるための座談会を、基礎編応用編と開催した。アンケート結果より、情報交換ができてとても有益だった今後の連携に役立った、訪問看護師の地域での支援が見て役に立ったと意見がもらえた。多くの病院の連携室看護師と顔の見える関係づくりとなることに加え、訪問看護がどのようなことができるかを知ってもらう機会となった。

- 毎年行われる看護フェスタに参加した。86名の来客があり、特に高校生から訪問看護師になりたいがどうすればいいかなど就学相談を受ける、訪問看護のすそ野は広がって来ていると実感できた。各地区支部との地域版訪問看護フェスタの開催については進めることができなかった。地域への訪問看護の魅力の発信については今後の検討課題となる。

広報委員会 (16回開催定期・各担当会議)

Ⅰ. 活動目標

- 会員及び訪問看議に興味がある方へデバイスを活用し、協会内活動や研修内容の情報発信の強化

- 広報活動を通して、医療機関や多くの医療者、都民、次世代の看護職へ訪問看護の役割や活動を発信する

Ⅱ. 主な活動内容

- 協会運営や委員会活動の見える化、研修、地区支部活動等を盛り込んだ広報誌(そわにえ)を、各団体、医療機関(連携室含)、保健所・保健センター等の関係機関、看護師養成教育機関へ7月と1月に作成し送付した。(発行部数は7月3,300部、1月3,300部)

- ホームページやソーシャルネットワークを活用し、研修情報等や訪問看護活動について定期的な情報配信を実施したが、情報発信回数や運用について不十分であった。ソーシャルネットワークを活用した協会活動に対しての運用が次年度へ検討課題となる。

- ホームページ上、協会の事業内容が紹介できる動画が完成しホームページ上へ掲載することができた。

- 幅広く活用できる「東京都訪問看護ステーション協会」のリーフレットが作成できた。しかし協会委員会に向けてのパンフレットの活用・運用方法などに対して紹介できずの課題となる。

研修委員会 (概ね月1回開催)

Ⅰ. 活動目標

- 東京都訪問看護ステーション協会で企画する研修の目的を明確にし、他の民間研修などでは補えない研修を計画し、事業所運営の質の向上につなげる

- 中堅看護師のキャリア開発や教育指導方法の支援、ケアにおける倫理的課題や組織内課題を乗り越えられるようサポートし、事業所のケアの質の向上につなげる

- 地域や訪問看護ステーションでの専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者の、具体的な活動や役割が共有できる機会を提供し、在宅看護や地域ケアのつながりを深める

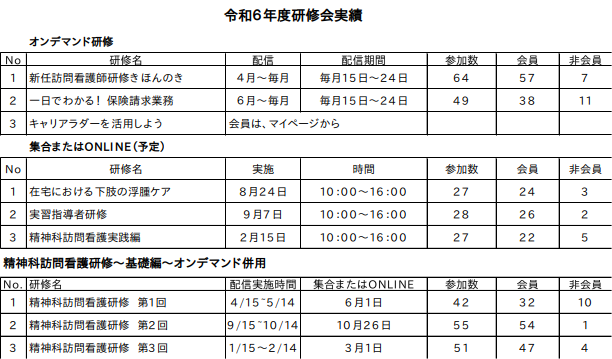

Ⅱ. 主な活動内容

- 総務会と協働で訪問看護師の質の向上及び事業所内で特に中堅向けの実践や教育の補助となる研修の実施

- 精神科算定要件研修 3回/年

- 請求業務研修 オンデマンド配信

- きほんのき オンデマンド配信

ここ数年の改定に即した内容に、全編リニューアルを実施した

- キャリアラダーに沿った研修の実施

- 専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者向けの機会提供は、今年度は実施できなかった。今後の課題としてどんな形で開催できるか検討は継続していく

地区支部委員会 (全体会2回、各地区支部での活動)

地区支部委員会(概ね月1回、運営委員の全体会2回、各地区支部での活動)

Ⅰ. 活動目標

- 地域共生社会構築に向け、地域の保健福祉医療事業に訪問看護ステーションが積極的に関わるよう地域行政、他職種との連携を推進する

- 地域の特性を考慮し、地域住民のニーズに合った活動を検討し、訪問看護ステーションの役割を広げる。

Ⅱ. 主な活動内容

- 未来構想プロジェクトと共に9/18管理者交流会「未来の訪問看護を創る~働きやすさと人材定着への道~24 時間対応体制に取り組む訪問看護ステーションの勤務体制の工夫」をオンラインにて実施した。

- ビギナーズブックの作成と配布を行い、各地区支部の委員が活動推進できるようにした。

- 第三回「訪問看護の世界」として2/15、藤崎舞雪氏、篠原かおる氏を講師に、多摩エリアの潜在看護師に向け訪問看護の啓蒙活動を行った。

- 各地域での先駆的取り組みの共有3/17を行い、各地区支部での活動促進を把握、取り纏めることができた。

- 協会に所属している訪問看護ステーションに勤務している、専門性の高い訪問看護師の活用に向けて取り纏めることができた。

災害対策委員会 (全体会10回開催、係での活動)

Ⅰ. 活動目標

- 地域共生社会において地域での災害看護の役割が行えるように、災害対策研修の企画、災害訓練を通してステーションの防災対策、支援内容を検討する。

- 災害対策に活用できる「災害時対応マニュアル」改訂版を作成し発行する。

- 災害時ネットワークシステムの運用を検証し、災害時のネットワーク体制を構築する。

Ⅱ. 主な活動内容

今年度は訓練係、マニュアル係、ネットワーク係の活動とともに、数年ぶりの集合研修開催に向け協働して活動する機会を多くした。

- 地域の防災意識を高めるため、2024年12月14日(土)に災害対策訓練として「東京で災害が起きたらどう動く?どう備える?」を集合で実施した。管理者と 災害対策担当者を主な対象者として開催し、88名の参加があった。

研修後のアンケート結果では、約99%が有意義・非常に有意義だったと回答を得られた。 - 災害の知識、事前準備、発災時のライフラインの情報収集や行動、利用者の自助力を高める内容を含めた「災害時対応マニュアル」改訂版を作成中である。

- ホームページにある災害時ネットワークシステムについて、災害対策訓練時に紹介し、実際にスマートフォンから入力する研修を行った。

訪問看護将来ビジョン構想プロジェクト(概ね1ヶ月に1回開催)

Ⅰ. 活動目標

- 「東京都の訪問看護将来ビジョン~2025年に向けて~」をもとに活動する

- 各委員会のアクションプランの進捗管理ならびに目標達成度を評価し、令和7年度の東京都訪問看護ステーション協会の事業計画につなげる。

指針)- 訪問看護師の人材確保と定着に向けた、働きやすい職場環境の創出

- 訪問看護の資質向上を支援する取り組みの推進

- 地域共生社会における訪問看護の役割拡大の支援

- これまでの東京都訪問看護ステーション協会の活動を振り返り、2030年に向けた東京都の訪問看護将来ビジョンを構想する。

Ⅱ. 主な活動内容

- 地区支部委員会と共に、「24時間対応体制に取り組む訪問看護ステーションの勤務体制の工夫」をテーマに管理者交流会を企画、オンラインで開催した。

- 令和6年度11月にアクションプランの進捗状況を各委員会から報告を受けた。これをもとに令和7度東京都訪問看護ステーション協会の活動方針を検討した。

- 令和4年度から3年間の各委員会の活動を収集し、分析・評価した。

組織見直し委員会 (概ね8~10回開催)

Ⅰ. 活動目標

協会を将来に向かって継続的・発展的に維持できる組織体制を作る

- 定款、委員会規約、諸規約・規則等ついて確認・見直し

- 災害時の東京都訪問看護ステーション協会の役割の明確にする

Ⅱ. 主な活動内容

- 継続的・発展的に維持できる組織体制のため、①会長は会員からの選出の必要性であり、委員会委員長、理事を経験後に会長に就任した場合、会長の任期が短期となる可能性があること、②昨年、今年と新しい理事が就任されたが任期満了が同時期となる可能性がある。このため、定款を一部改訂し、第5章役員 第22条 一定の期間(1年)を設ければ再任を妨げないとした。また、職能団体として看護師の割合は守る必要があるため、理事は看護職であることを要件とした。

- 災害時の東京都訪問看護ステーション協会の役割と組織体制を災害対策委員会と共に検討しながら、協会のBCPの作成に着手した。

行政及び外部委員会との協働

Ⅰ. 活動方針

地域包括ケアの一員として、行政及び関係団体・多職種との連携協働を深める

Ⅱ. 活動実績

A.行政からの委託事業

- 東京都医療的ケアの必要な児童・生徒の通学車両整備事業(東京都教育庁)(平成30年7月~受託)

- 令和6年4月~令和7年3月まで 実施分

- 基本的に訪問看護を契約している児童・生徒を対象に支援した。

- 対象となる契約児童がいるステーションが、協力可能な範囲で依頼した。

- 対象学校数 18校 協力ステーション数 50事業所

- 対象コース 78コース

- 実施回数合計 登校便 7,504回 下校便 5,055 回

- 令和6年4月~令和7年3月まで 実施分

- 東京都難病患者在宅レスパイト事業 (令和5年4月~受託)

- 令和6年4月~令和7年3月まで 実施分

- 協力ステーション 173事業所(東京都登録)

- レスパイト訪問実施数 536件

- 墨田区委託事業

- 認知症初期集中支援事業 (平成31年~受託)

- 支援対象者 18名

- 訪問支援 233回

- チーム員会議 12回

- 墨田区多職種連携研修 (平成31年~受託)

-

- 研修会企画会議 2回・振り返り会会議 1回

- 研修会実施「多職種連携で共生社会を考える~尊厳って?心のバイアフリーって?~」

令和6年12月14日(土) 集合研修(墨田共生社会推進センター)

参加者 66名(医師、薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、理学療法士、作業療法士)

-

- 在宅人工呼吸器療養者の災害時支援マニュアル作成 (令和2年~受託)

- 新規作成 1件

- 更新 新規 0件 更新 11件

- 墨田区地域移行支援事業業務委託(令和6年~受託)

- 支援実施 1名

- 墨田区災害時医療協定(令和元年~)

- 緊急医療救護証登録看護師 153名

- 墨田区公衆衛生協力団体等支援金給付事業(令和6年)(令和4年、令和5年に続き給付あり)

- 会員1施設当たり 10万円

- 認知症初期集中支援事業 (平成31年~受託)

- 文京区委託事業(文京区地区支部) (令和2年~受託)

- 認知症ともにパートナー事業事務局契約

- 実績 63件

- 会議 12回

- 文京区保育園医療ケアバス支援(令和6年5月~受託

- 実績 111回

- 認知症ともにパートナー事業事務局契約

- 杉並区障害者通園バス支援(令和6年6月~受託)

- 実績 登園便 339回 降園便 283回

- 足立区との契約 足立区(認知症)伴走事業 (令和5年4月~令和7年3月終了)

- 電話 18件

- 初回訪問 21件

- 訪問(30分未満) 13件

- 訪問(30分以上1時間未満) 78件

- 東久留米市立学校での医療ケア 令和5年4月~受託

- 3ステーションで支援 医療ケア 計 337回

B.外部委員会活動

- 東京都看護協会看護フェスタ実行委員会 (推進委員会)

- 訪問看護連絡協議会全国会議(日本看護協会) (会長)

- 全国都道府県訪問看護連絡協議会交流会(全国訪問看護師事業協会) (副会長)

- 関東甲信越訪問看護ステーションブロック会議 (副会長)

- 東京都看護管理者連絡会幹事会議 (理事)

- 東京都看護管理者連絡会研修会 (理事)

- 東京都特殊疾病対策協議会・医療連携支援対策部会 (会長・副会長)

- 東京都小児慢性特定疾病対策地域協議会 (理事)

- 東京都在宅医療推進フォーラム実行委員会 (会長・副会長)

- 東京都薬剤師会「訪問看護ステーション・ケアマジャー・医療機関等との連携による在宅医療薬支援事業関係者連絡会」 (会長)

- 東京都医師会「地域包括ケア委員会」(毎月第4木曜日) (会長)

- 東京都医師会「東京都多職種連携連絡会」(毎月第2木曜日) (副会長)

- 東京都地域構想会議「在宅ワーキング」年1回 (各ブロック代表者12名)

- 東京都予算に関する要望提出(東京都看護協会・東京都看護連盟と協働)

東京都・都民ファーストの会・自由民主党(都議会・本部)公明党・立憲民主党・共産党

(会長・副会長で分担) - 東京都ナースプラザ運営会議 (会長)

C.その他協会の活動

- ホームページ上 会員マイページ活用の推進

災害情報等報告システム等 - メルマガ配信 月1~2回(計20回)

令和7年度東京都予算に対する要望について

日頃から東京都看護協会及び東京都訪問看護ステーション協会の事業にご理解とご支援を賜り深く感謝申し上げます。

令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの看護職が被災地で活動を行いました。自然災害、新興感染症など有事の際の医療従事者確保の重要性が改めて認識されました。

また、我が国では少子高齢化と生産人口減少が進むなかで、看護職確保の困難という深刻な課題に取り組む必要があります。

これらの課題に備えるべく看護提供体制の基盤強化を強く要望いたします。

Ⅰ 2040年に向けた「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる社会」と「人々の健康生活の実現」をめざした看護機能の強化

(1)健康危機管理体制の充実とさらなる推進にむけた専門性の高い看護職の配置と活用への支援(重点要望)

能登半島地震では、被災地域の医療機能を確保するため、東京都から延べ192人(全国から延べ2,982人)の看護師が派遣された。

新型コロナウイルス感染症は、現在5類感染症となったものの、新興感染症に対する備えは早急に整える必要がある。

こうした健康危機管理において、看護職が果たす役割は大きく、その確保に向けた取組みを着実に進められたい。

① 専門的な資格を持つ看護職(特定行為研修修了者、専門看護師、認定看護師)の活用拡大と育成に向けた支援の拡充

東京都は、専門的な資格を持つ看護職(特定行為研修修了者、専門看護師、認定看護師)の育成支援を実施されているが、充分な人数の確保には至っておらず、規模の大きな急性期病院に集中している現状がある。また、在宅で特定行為研修の実習受け入れ体制が整備されておらず、研修修了者の活用も進んでいない状況にある。

- 専門的な資格を持つ看護職が、所属以外の施設において、看護実践と相談、教育等を行う場合、その間の業務に支障が生じる場合があることから、派遣元となる所属施設への支援を検討されたい。

- 在宅(医療機関)領域における特定行為研修者の実習の受け入れ体制の整備を図られたい。

- 200床未満の中小規模病院、慢性期機能の病院、訪問看護ステーション、介護施設における育成への支援を拡充されたい。

② 首都直下地震など自然災害や新興感染症に備えるための災害支援ナースの育成への支援

医療法・感染症法改正により、令和6年度から災害支援ナースは国の制度となり、日本看護協会を通じて研修事業を実施することとなった。

研修修了者の確保に向け、協定医療機関での研修派遣や必要な資器材整備のための支援について検討されたい。

また、災害支援が可能な看護職確保のため、潜在看護師の活用についても検討されたい。

(2)全世代の健康生活を支える医療・看護サービスの充実と地域格差の是正

地方分権の観点から住民に身近なサービスは区市町村で実施をされ、住民の要望に応じたサービスが提供されている。

一方、サービス提供内容、利用者費用負担等の地域格差が課題となっていることから、区市町村でのサービスの標準化を図るとともに、具体的な利用者ニーズに応えるため各サービス提供施設への支援など区市町村への働きかけを検討されたい。また看護職の参画と活用を推進されたい。

- 総合的なマネジメントを担うことのできる保健師の配置

健康課題の複雑化・多様化に伴い、保健・医療・福祉・介護等において保健師の活動領域は拡大していることから、総合的なマネジメントを担う保健師の配置を都内区市町村で検討されたい。 - 医療と介護の連携強化

在宅療養を推進していくためには、医療・介護サービス提供体制の構築が不可欠となる。医療と介護の連携強化をはかるため、区市町村主催の連携会議等に看護職(病院・訪問)が参画できるよう都内の自治体に働きかけられたい。 - 産後ケア事業の推進

子育て支援において看護職が実施する産後ケア事業は、切れ目のない良質なサービスとして不可欠である。

区市町村間でのサービスの標準化を図るとともに、具体的な利用者ニーズに応えるためそれぞれのサービス提供施設への支援を検討されたい。 - 医療的ケア児への看護職の関わりと受け入れ体制の充実

医療的ケア児は日常生活だけでなく、学校生活においても看護職による関りが欠かせない状況にあるが、その支援は学校の設置者が実施主体となり実施されていることから、区市町村の取組みに差が生じている。サービス水準を維持し、利用者と家族にとって安全・安心なサービスが提供されるよう、区市町村へ働きかけをされたい。

また、学校看護師確保が困難な場合には、日頃から医療的ケア児の看護を行っている訪問看護師の活用を検討されたい。 - 看護小規模多機能型居宅介護の開設支援

「地域密着型サービス等整備推進事業」による支援が行われているが、一部の区市町村にとどまっている。(9区3市が公募6/27)

区市町村により、この事業の活用に差があることから、積極的に活用がされるよう、区市町村に働きかけをされたい。

(3)看護業務の効率化をめざしたDXの推進(重点要望)

看護は、専門知識や経験に基づく対人業務が基本であり、重い職責を担うことから、出来る限りその負担を減らし、直接患者や利用者に接することに、時間と労力を振り向けるべきである。

看護業務では、まだDXを導入する業務が多く残されていることから、先端技術を活用した業務の効率化と、それを活用する看護職の資質の向上を図る必要があるため、特に以下の取り組みへの支援をお願いしたい。

- DX推進とICT活用のための看護職への教育支援

- 積極的に取り組む施設への看護DX推進人材育成支援

DX推進のための標準規格の策定について東京都の積極的な働きかけ

Ⅱ 都民の健康生活を支えるための看護職の生涯学習支援と看護人材確保及び看護職の処遇改善

日本看護協会の調査では、2023年度の看護職の離職率は前年同様で、改善がみられない。また、少子高齢化の影響により看護職を希望する人材の不足も懸念されている。看護職が専門性を高めるとともに臨床実践能力の向上を図り、その力を発揮していくための勤務環境改善など以下の取り組みをお願いしたい。

(1)看護職の勤務環境改善と処遇改善(重点要望)

① 看護職の働き方と学習環境に配慮した勤務体制、人事評価・賃金制度構築を実施する施設への支援を拡充されたい。

都からの支援により積極的に取り組み成果をあげた施設の事業を広く広報・表彰されたい。

また、子育てや介護などの事情で離職している看護職が、DXをはじめとした最新の医療・看護を学習できるリカレント教育体制の構築と、看護職自身の努力と意欲を評価する賃金制度を提案されたい。

(2)看護職の人材確保と定着促進

① 若い世代に看護職の魅力を発信できる機会を増やすとともに、若手の看護職の定着促進を図るためのキャリア相談窓口体制の設置を検討されたい。

② 新卒を含む看護師の求職活動への細やかな対応をめざしたナースバンク事業の充実のため、拠点・人員を拡充されたい。

③ 看護補助者の確保・定着の促進

業務の複雑化・多様化する看護現場において、看護師の負担を軽減し、本来の業務に重点的に取り組むためには、看護師を支える看護補助者を配置することが必要である。一方、看護補助者は特に資格を必要としない職種であり、その業務内容があまり知られていないことから、看護職とは異なる方法で広報活動や求人活動を行う必要がある。

そのため、こうした業務を進めるために必要な人員や機材の確保に支援をお願いしたい。

- eナースセンターによる看護補助者の確保にかかる予算を拡充されたい。

(3)看護管理能力の高い看護職を育成するための支援体制の拡充を図られたい。

保健所における人材育成体制及び、200床未満の中小規模病院・訪問看護ステーション・介護施設等の看護管理者が受講しやすい環境を整備されたい。

また、東京都看護管理者連絡会の参加領域の拡大と更なる活用と連携強化を検討されたい。

(4)看護基礎教育4年制化について

医療の高度化、地域完結型医療推進に対応するためには、最新の医療・看護水準を踏まえたより高度な専門課程が必要となっており、看護職の育成において修業年限の延長が必須である。

そのため、「看護基礎教育4年制化」を国に要望するとともに、東京都においては、都立大学や都立看護専門学校で率先して実施されたい。

(5)准看護師の養成停止と看護師免許取得のための進学支援の充実について

准看護師の教育内容は、今日の医療ニーズに対応し多職種と協働するなどの役割を果たすのには十分ではない。安全な医療の確保という観点から准看護師養成を停止し、看護師への移行に力を入れるよう東京都として取り組むとともに、国に対して働きかけられたい。

准看護師が看護師免許を取得するための進学支援を検討されたい。